Kunstmuseum Reutlingen | konkret 2022/2023

Konkrete Malerei statt Malerei des Konkreten

Zur Zeit der Klassischen Moderne kam es in der europäischen Malerei zu einschneidenden Zäsuren, insbesondere hinsichtlich des Spektrums ihrer Möglichkeiten, räumliche Wirkung zu erzeugen. Zuvor und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hatte die akademische Bildlehre auf der Planung von Vorder-, Mittelund Hintergrund basiert und bezüglich des dreidimensionalen Scheins nur zwischen konkav und konvex unterschieden: Ein Bildraum konnte sich entweder nach innen biegen (wenn er vom fernsten Punkt aus organisiert wurde – etwa in einem Landschaftsbild) oder nach außen (wenn dies durch den am nächsten gelegenen Punkt geschah – etwa in einem Stillleben). Erst als die Fotografie zunehmend Aufgaben der Darstellung gesehener Wirklichkeit übernahm, entwickelten sich in der Malerei neue Wege der Formulierung von Räumlichkeit.

Anfang des 20. Jahrhunderts ließen künstlerischen Avantgarden das perspektivisch organisierte Bild hinter sich. In Strömungen wie dem französischen Kubismus und Fauvismus, dem englischen Vortizismus, dem italienischen Futurismus, dem russischen Suprematismus und Konstruktivismus war Malerei partout kein „Fenster zur Welt“ mehr. Künstler*innen zogen ihre Darstellungsmittel sukzessive vom Sujet ab und emanzipierten sie: Farbe, Linie und Fläche wurden zu Elementen, die immer weniger erzählten und stattdessen zunehmend konkret gemeint waren. Bereits 1916 hatte Kasimir Malewitsch in seiner suprematistischen Doktrin gefordert, dass Künstler*innen vom Zwang zur Abbildung befreit und die Kunst zum Selbstzweck erhoben werden müsse: Malerei solle fortan „absolute Schöpfung“ sein und ihre Gegenstände nichts mehr mit der Natur gemein haben. Ein Bild solle keine Wirklichkeit mehr darstellen, sondern selbst Wirklichkeit sein, und so schrieb der Kunsthistoriker Erich Franz: „Die ‚Kunst-Form‘ (vor einem Grund) wandelt sich zur ‚Geist-Form‘, die in der Bewegung von Element zu Element, also im Nachvollzug der bestimmenden visuellen Struktur, entsteht.“1 Mit genau dieser Sicht strebten Künstler wie beispielsweise Wassily Kandinsky oder Piet Mondrian nach universellen Zeichen und Bildsprachen.

Auch die monochrome Malerei wollte mit der Verabsolutierung der Bildmittel die Kunst von jeglichem Illusionismus befreien. So bestand Alexander Rodtschenkos Triptychon Reine Farbe Rot, Gelb und Blau (1921) nur noch aus drei einfarbigen Tafeln ohne Struktur oder Muster. Der Künstler äußerte dazu: „Ich habe die Malerei zu ihrem logischen Ende gebracht […]. Jede Fläche ist eine Fläche, und es soll keine Darstellung mehr geben.“2 Mit dieser kategorischen Absage an ihre Geschichte hatte Rodtschenko die Malerei in die Gegenstandslosigkeit überführt – und sie zugleich in einen Gegenstand verwandelt, sowohl physisch als auch ideell. Ihm folgten Yves Kleins blaue Monochromien (ab 1949), Robert Rauschenbergs White Painting (1951), Robert Rymans Orange Painting (1955/59) und insbesondere viele Protagonist*innen des Abstrakten Expressionismus und der Farbfeldmalerei wie zum Beispiel Ad Reinhardt. In dessen Black Paintings (ab 1953) wurden, wie Bruno Haas beschrieb, „die drei Grundfarben so übereinander aufgetragen, dass sie durch subtraktive Farbmischung schließlich ein Schwarz ergeben. Je nach der Reihenfolge, in der aber diese Farben übereinander kommen, ist das resultierende Schwarz ein wenig anders. Das ist gewissermaßen die Spur, die von den bunten Farben bleibt. Insofern sich die Malerei hier vernichtet, aber doch eine Spur hinterlässt, wird sie zu reiner Kunst, die nichts mehr ist als bloss Kunst“.3

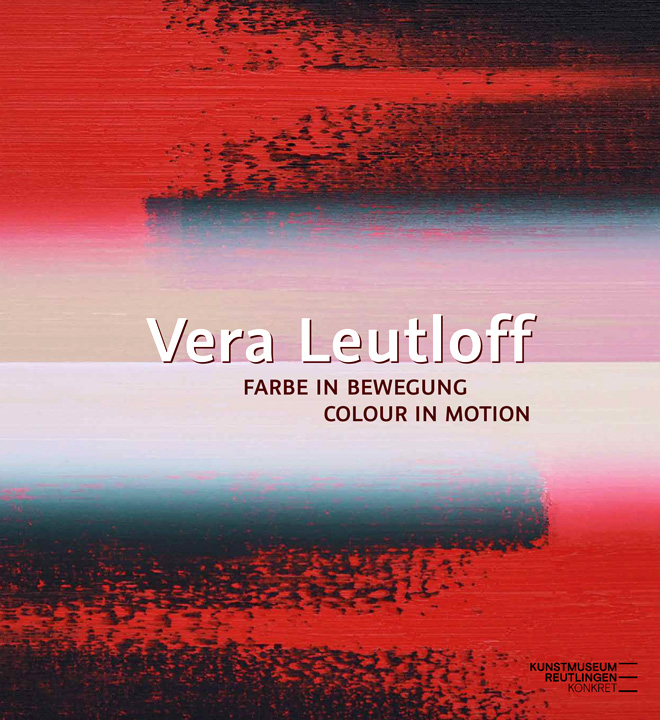

Eine kurze Rückbesinnung auf einige Meilensteine der Geschichte avantgardistischer Malerei kann in einem Ausstellungskatalog zur Düsseldorfer Künstlerin Vera Leutloff (geb. 1962) aus mehreren Gründen sinnvoll sein. Denn erstens lassen ihre Werke Bezüge zu den Protagonist*innen dieser Geschichte herstellen, so etwa zu Sonia Delaunay oder zu Robert Delaunay, in dessen OEuvre Guillaume Apollinaire die Überwindung des Kubismus mittels rhythmischer Farbharmonien erkannte und dafür den Stilbegriff Orphismus prägte. Beide Künstler*innen sahen den Kern ihrer malerischen Kompositionen in der Farbe und experimentierten mit Wechselwirkungen nebeneinanderliegender Farbtöne sowie mit Simultankontrasten. Obwohl über hundert Jahre später entstanden, könnte man sich bei Leutloffs jüngster, 2019 begonnener Werkgruppe Circular Oszillation durchaus an Robert Delaunays Disques simultanés (ab 1912) erinnern – und bei frühen Bildern der Werkgruppe Stangen an Fernand Léger.

Zweitens strebt auch Leutloff nach reiner Malerei. Allerdings nicht im Sinne der Klassischen Moderne mit ihren radikalen Negationen, sondern wissend, dass sich die Freiheit der Malerei eher durch die tafelbildnerische Verführung zum Hinsehen bei gleichzeitiger Absetzung von zuvor Gesehenem manifestiert. Zwar lässt sich in Leutloffs Bildern einiges assoziieren, doch bieten sie weder Abbildungen (deren Realitätstreue oder Originalität bewundert werden könnte), noch Erzählungen oder Verweise (denen zu folgen wäre). Diese Malerei repräsentiert und deutet nichts. Stattdessen ist sie ein dynamisches Gegenüber, das seine Betrachter*innen visuell verführt, während doch alles Sichtbare darin bloß Spuren einer malerischen Konzentration sind. Die Künstlerin kalkuliert zwar die Prozesse, nicht aber, welche Vorstellungen und Lesarten die Bilder später bei ihren Betrachter*innen auslösen.

Drittens könnte eine Analogie zwischen zwei Entwicklungsgeschichten gelesen werden, nämlich jener vom Impressionismus zur konkreten Malerei und jener von Leutloffs OEuvre. Während die Künstlerin in ihren frühen Gemälden tatsächlich noch Techniken der Landschaftsdarstellung erforschte und realistisch wirkende Szenen mit autonomen Zusatzelementen störte, nimmt deren ornamentaler und emblematischer Charakter später stetig zu: Leutloffs Arbeit entwickelt sich insofern zu reiner Malerei, als sie zunehmend lediglich Resultat der Verschiebung von geschichteten Farben und nicht mehr der Abstraktion von Naturmotiven ist. Schon seit Langem sind ihre Bilder nichts anderes mehr als konkrete Farbe in Bewegung – und zwar in äußerst attraktiven Erscheinungen (durchaus auch für den Kunstmarkt): Die Fusion von klaren Formen und Bewegungsspuren, disharmonischen Farbkombinationen und lautmalerischen Werktiteln erzeugt fast synästhetische Wirkungen und kann dabei instabile Emotionen auslösen.

Bereits im Studium an der Kunstakademie Düsseldorf in den 1980er-Jahren und als Meisterschülerin von Alfonso Hüppi lässt Vera Leutloff in ihren Landschaftsbildern Querschläger auftauchen. Von einem Atelierbesuch 1988 berichtet Hellmut Strobel: „In nahezu jeder Arbeit sprießen technische Versatzstücke aus dem Boden. Röhren, Kabel, Schläuche, Stangen. Das Franzosenkraut der Zivilisation als Verfremdungselemente, oder sichtbare Teile eines großen Stützmechanismus, ohne den die Natur nicht weiter zusammenhielte?“4 Noch dominieren sie nicht die Naturdarstellungen, die sich bei näherer Betrachtung ihrerseits als eher abstrakte Schlieren und Tupfungen aus stets kalten Farben erweisen und zum Ende des Jahrzehnts allmählich verschwinden. Hüppi schrieb dazu: „Hinter stahlfarbenem Gestänge breitet Vera Leutloff die Künstlichkeit ihrer Landschaft aus: mit dem Frotteetuch hingequetschte Bäume und Sträucher, glattgestrichene Seen, heißer Himbeersaft auf Eiskugeln. […] gefeiert wird die Malerei.“5

In den 1990er-Jahren nehmen die vermeintlichen Abstrahierungen weiter an Fahrt auf. Während die Bildtitel nahelegen, im Gezeigten zum Beispiel Blätter, Gräser, Stauden oder Hecken zu erkennen, bestehen die visuellen Elemente jedoch genau besehen nur aus repetitiven Pinselbewegungen, aus Abdrücken und Verschmierungen unterschiedlicher Schichten von Ölfarbe. Gleiches gilt für jene Werkgruppe, deren Einzeltitel wahlweise die Alpen, den Kailash-Berg in Tibet oder auch Eisberge der Arktis aufrufen. Natürlich scheinen diese Bilder zunächst Berge darzustellen, zugleich aber lässt ihre Tiefenstaffelung in übersättigten Farben sie wie rechnergenerierte Prozesse aussehen – also höchst artifiziell. Der Kunstjournalistin Helga Meister erschienen sie als „ein Spiel mit dem romantischen Denken“, und sie fährt fort: „Ständig präsentiert Vera Leutloff Ideallandschaften und entzieht sie wieder. Die Motive sind so perfekt, so symmetrisch, so wohlkalkuliert auf die Leinwand gesetzt, daß sie viel Ähnlichkeit mit der Brillanz und Unnahbarkeit von Computerbildern bekommen.“6

Zunehmend entfernt sich Leutloffs Malerei mehr von der gesehenen Welt. Zwar könnten auch in den 1995 begonnenen Netzen noch natürliche, vielleicht organische Strukturen und in den oft kontrastreichen Streifenschichtungen der Werkgruppe Vorbei noch Abstraktionen von in der Natur gesehenen Horizontlinien (etwa am Meeresstrand) erahnt werden.7 Wer aber Leutloffs frühe Arbeiten nicht kennt, wird diese und andere Werkgruppen wie Ja/Nein, Moment oder Kreise wohl kaum noch auf reale Landschaften zurückführen. Streifenschichtungen, Geflechte, Quadratraster, sich überlagernde Ringe oder Bögen oderasymmetrische Gitterstrukturen aus Stäben oder Stangen dominieren seit den 2000er-Jahren das OEuvre. Längst zeigen die Bilder keine farbigen Landschaften mehr, sondern eben Landschaften aus Farbe oder vielmehr „räumliche Labyrinthe ohne Anfang und Ende“, wie Kurt Jauslin feststellte.8

Vera Leutloff lässt ihre Bilder aus einer über Jahrzehnte verfeinerten Pinselführungs- und Maskierungstechnik entstehen.9 Nachdem etwa eine Vertikale mit der ersten Farbe gemalt und von Klebestreifen isoliert ist, werden weitere Farben in beiden Richtungen über die noch feuchte Oberfläche gezogen, um partielles Leuchten und Verdunkeln hervorzubringen. „So trägt der Pinsel die Farbe von einem zum nächsten Farbabschnitt und es entstehen verblüffende Übergänge und feine Schattierungen, die das zunächst bedachte und überlegte Muster auflösen und unvorhersehbar machen“, erläuterte Jürgen Spiess.10 Da sich solche Farbverläufe nur mit langsam trocknender Ölfarbe erzielen lassen, verwendet Leutloff keine anderen Malmaterialien auf ihren Leinwänden.

Bei den Bildern der Werkgruppe Stangen besteht die oberste Lage der Schichtung oft aus zwei eher vertikal und zwei eher horizontal ausgerichteten Stangen. Darunter stellen vier Stangen eine quadratische Rahmung her und in tieferen Lagen scheinen zahlreiche weitere den Bildraum sukzessive zu verengen und den Blick ins Zentrum zu ziehen. Tatsächlich ist nichts anderes außer Stangen zu sehen, die wie beim Geschicklichkeitsspiel Mikado übereinandergelegt sind. Sie evozieren Plastizität und Bewegung (oder gar Geschwindigkeit?) und lösen sich erst aus mittlerer Nähe betrachtet in Pinselstriche auf. Im Widerspruch zum lesbaren Konstruktionsaufbau folgen solche Bilder aber keiner Perspektive und haben auch keine nachvollziehbare Lichtführung mit Schattenwürfen. Stattdessen besitzt jedes Element sein eigenes inneres Licht. Jedes stellt sich als pures Farbmaterial statt als geometrischer Körper heraus und die Kontur eben nicht als Resultat aufgetragener Linien. Trotz ihrer unterschiedlichen Lage weiter oben oder unten in der Schichtung wurden alle Elemente gleichwertig behandelt und sind durch eher fremdartige Farbkontraste charakterisiert, etwa wenn Rostrot ins Weiß verläuft, Zitronen- mit Sonnengelb konkurriert, Blassgelb vergraut oder Hellviolett auf schmutziges Graugrün trifft. So zeigen diese Bilder trotz ihres zunächst leicht begreifbaren Aufbaus einen in jeder Hinsicht verunsicherten Zustand beziehungsweise eine sehr ungewisse Szenerie.

Vera Leutloff gibt ihren Bildern stets richtungsweisende, meist dreiteilige Titel, die von Kombinationen berichten. Der erste Teil nennt das motivische Element beziehungsweise die Struktur, der zweite die malerische Methode und der dritte die verwendeten Farben oder ein farbliches Assoziationsfeld – so etwa bei Titeln wie Moment: Verlauf: Limonaia oder Kreise: Horizont: Jagd oder Netz: Vertikal: Eis. Für die Künstlerin sind diese Kombinationen lautmalerisch und spiegeln die Atmosphäre ihrer Bilder.11

In vielen Werkgruppen interagieren und konkurrieren strahlende und oft gleich große Farbstreifen oder -bänder miteinander. Auf das Figur-Grund-Prinzip konditioniert meint man, dass sie abwechselnd mal in den Bildraum zurückweichen und mal aus ihm heraustreten. Durch dieses permanente Umschlagen zwischen Vorder- und Hintergrund geraten zunächst stabil oder statisch wirkende Zonen in Bewegung. Aber welche Elemente dominieren die anderen? Ist das Bild eher zeitlich oder eher räumlich organisiert? Alles glänzt und drängt nach vorne, sodass sich für Betrachter*innen das Gemalte in ein Geschehendes verwandelt: Aus farbigen Flächen werden vektorielle Keil-, Strahlen- und Sternformen (zuweilen sogar signetartige Zeichen) und diese wiederum können als Ausschnitte größerer, wenn nicht gar unendlicher Strukturen rezipiert werden. Linien hingegen ergeben sich – wenn wir von den Netzen und den floralen Werkgruppen absehen – ausschließlich durch die Nachbarschaft verschiedener Farben: je kontrastreicher, desto schärfer.

Künstler wie Barnett Newman, Mark Rothko, Jackson Pollock, Morris Lewis oder Clyfford Still überführten die Malerei in All-Over-Farbfelder, die den Malakt genauso betonen wie den Status des Gemäldes als Gegenüber. Robert Ryman verhandelte als Kern des Mediums wie kaum ein anderer die Eigenschaften von Malmitteln, die Techniken des Farbauftrags sowie die feine Membran zwischen Werk und Nicht-Werk. Sein weißes OEuvre inspirierte in den 1970erund 1980er-Jahren viele Vertreter*innen des Fundamental Paintings, so etwa Marcia Hafif, Joseph Marioni, Olivier Mosset oder Jerry Zeniuk. Leutloffs im Vergleich viel „saftigere“ Arbeiten korrespondieren mit solchen Strömungen der Analytischen Malerei, denn auch sie testen die Tragweite der Begriffe von Malerei und Gemälde aus. Sie befinden sich in einer gewissen Nachbarschaft zu Hard Edge und Colourfield, jedoch bei viel stärkerer Betonung der kalkulierten, eben nicht körperlich expressiven Pinselbewegung. Die Besonderheit von Leutloffs höchst eigenständiger Kunst liegt vielleicht im Widerspruch aus Attraktion und Enttäuschung: Die starken Farben und klaren Formen in spektakulären Häufungen wirken unmittelbar magnetisch und erweisen sich zugleich bloß als Produkte eines stoischen Konzepts ohne Botschaft. Für Betrachter*innen mag aus solchen Bildern daher sowohl überbordende Kreativität als auch technoide Kälte sprechen. Vielleicht steckt in dem Gegensatz aus Vitalität versus Leblosigkeit die geheime Frage, die diese konkrete Kunst uns stellt.

Holger Kube Ventura

- Erich Franz, „‚Geist-Form‘. Konstruktive Konzepte in den dreißiger Jahren“, in: Otto Freundlich. Kräfte der Farbe, Ausst.-Kat. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Kunstmuseum Liechtenstein, Köln 2001, S. 98.

- Zit. nach: Jens Ullheimer, „Alexander Rodtschenko. Neue Zeit“, in: Kunst Presseschau, <kunstschau.netsamurai.de/alexander-rodtschenko-eine-neue-zeit/> (zuletzt aufgerufen: 13.5.2022).

- Bruno Haas, „Über Kunst und Malerei”, in: Painting on the Move, hrsg. von Bernhard Mendes Bürgi und Peter Pakesch, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Basel, Kunsthalle Basel, Basel 2002, S. 82.

- Hellmut Strobel, in: Vera Leutloff. Malerei, hrsg. vom Kunst- und Kulturkreis Rastede, Ausst.-Kat., Rastede 1988, S. 1.

- Alfonso Hüppi, in: Vera Leutloff, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1990, o. S.

- Helga Meister, „Vera Leutloff. ‚Aussichten‘“, in: Kunstforum International, Bd. 130, Malerei: Folge I, 1995, <Kunstforum.de/artikel/vera-leutloff/> (zuletzt aufgerufen: 13.5.2022).

- Vgl. Deep river. Sammeln als Diskurs. Sechs Positionen zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung Ralph Kleinsimlinghaus, hrsg. von Freunde und Förderer des Museums der Stadt Ratingen und Ralph Kleinsimlinghaus, Ausst.-Kat. Museum der Stadt Ratingen 2005, S. 38–43. Vgl. <deep-river.org/kuenstler/leutloff/1seite/1seite.html> (zuletzt aufgerufen: 22.8.2020).

- Kurt Jauslin, „Spannende Kunst-Rätselbilder“, auf: <nordbayern.de/region/erlangen/spannende-kunstratselbilder-1.789961> (zuletzt aufgerufen: 13.5.2022).

- Vgl. Noemi Smolik, „Wenn Bilder zu reden beginnen …“, in: Vera Leutloff. Absolue, hrsg. von Ralph Kleinsimlinghaus Kunsthandel Krefeld und Kunstverein Offenburg-Mittelbaden, Ausst.-Kat. Villa Goecke, Krefeld, Düsseldorf 2009, S. 10.

- Jürgen Spiess, „Das letzte Licht des Tages“, auf: <swp.de/suedwesten/staedte/reutlingen/das-letzte-lichtdes-tages-22072159.html> (zuletzt aufgerufen: 22.8.2020).

- Vgl. Vera Leutloff, auf: <rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/krefeld-vera-leutloff-zeigt-raeume-ohne-lichtund-schatten_aid-34191851> (zuletzt aufgerufen: 13.5.2022).

Eine Welt von explosionsartiger Bedrohung

Ich habe bereits vor Jahren über die Bilder von Vera Leutloff geschrieben. Damals scheiterte ich an dem Versuch, sie eindeutig zu erklären, bis ich dieses Scheitern zu der eigentlichen Absicht der Bilder erklärte. Heute glaube ich noch mehr als damals, dass es tatsächlich die Intention dieser Gemälde ist, uns als Betrachter mit eindeutigen Erklärungen scheitern zu lassen. Denn um was für eine Art von Bildern handelt es sich? Es gibt Bilder mit farbigen, mal grell roten, mal leuchtend gelben, mal grünen, Kälte ausstrahlenden Streifen, die mit ihren Anklängen an Horizontlinien als Landschaftsbilder verstanden werden können. Es gibt Bilder, deren Flächen mit übereinandergelegten, Licht reflektierenden farbigen Kreisen gefüllt sind, die in eine unendlich wirkende Tiefe zu entfliehen scheinen. Es gibt Bilder, die mit farbigen Stangen beladen sind, welche auf der Fläche irritierende Netze bilden und den Vordergrund in Hintergrund verwandeln, die Tiefe nach vorne schieben und das, was gerade noch vorne war, in die Tiefe implodieren lassen. Und es gibt Bilder, über deren Fläche sich horizontale oder auch vertikale Zickzack-Linien ziehen, die an eine maschinelle Aufzeichnung von rhythmischen Geräuschen wie etwa dem Herzschlag erinnern oder die Vorstellung von Klangwellen erzeugen. Und schließlich gibt es Bilder, die in den letzten Jahren entstanden sind und sternenartig angeordnete Explosionen – oder sind es Implosionen? – von einer betäubend farbigen Gewalt einerseits und einer großen Schönheit andererseits festhalten.

Horizonte, die eine Landschaft andeuten könnten, Kreise, Netze und Stangen, die in ihrer Banalität und Verwobenheit an Kabel oder Wasser- und Gasleitungen erinnern und schließlich leuchtende Explosionen, die sich vor den Augen der Betrachter*innen zu exotischen Blüten entfalten und irgendwie metaphysisch schön und gleichzeitig bedrohlich wirken. Daher kann man Vera Leutloffs Gemälde auch als referenzielle Bilder betrachten, die auf ein außerhalb von ihnen existierendes Reales verweisen. Aber welche Verweise sind diesen Bildern tatsächlich eingeschrieben? Verweise auf die Landschaft, die ihnen etwas Romantisches verleihen, Verweise auf den banalen Alltag der Kabel, die unsere immer dichter verkabelte Welt optisch prägen oder aber auf banale Gegenstände, die bereits Thema der Pop-Art waren? Tatsächlich haben Leutloffs Bilder auch eine „poppige“ Ausstrahlung im ursprünglichen Sinne des Wortes „Pop“, was Knall bedeutet. Und erst die explosionsartigen Bilder von betäubender Farbigkeit, die an üppige Blüten oder an quellendes, sich in einem Strudel drehendes Wasser erinnern. Tatsächlich gibt die Künstlerin diesen Werken auch Titel wie Circular Oszillation: Atlantik.

Das Zurückführen der Bilder auf das Reale ist nicht ganz falsch. Richtig ist es aber auch nicht. Denn es geht der Malerin mehr als um den Gehalt des Dargestellten um die formale Wiedergabe des Realen: um die Gerade und die Krümmung der Linie, um die Fläche und die Wölbung der Kreise und Stangen, um den Farbauftrag und um das Spiel des Lichts. Die Farbe, die immer wieder in der Schärfe des Lichts oszilliert, ist ein Leitthema von Leutloffs Arbeiten. Die Farbe und der Schatten, die Tiefe, der Vordergrund und der Hintergrund und die so auf der Fläche des Bildes erzeugte Bewegung, die mit der Zeit immer mehr zu einer Drehbewegung wird. Und schließlich der Raum und die Zeit sowie deren Verhältnis zueinander. Leutloffs Malerei ist formalistisch, selbstreferenziell, das heißt ohne Verweise auf ein wie auch immer geartetes Reales. Auch das trifft zu, aber auch das ist nicht ganz richtig.

Wie aber kann ein gemaltes Bild gleichzeitig gegenständlich und formalistisch, also ungegenständlich sein, referenziell und voller Verweise auf das Reale sowie gleichzeitig selbstreferenziell und frei von jeglicher Anbindung an das Reale? Das ist ein Paradox, dem mit unseren gängigen Vorstellungen von Bildern, die entweder gegenstandslos, also abstrakt sind, oder aber Bildern, denen Gegenständliches eingeschrieben ist, nicht beizukommen ist. Ein abstraktes Zeichen, dem Gegenständliches zu eigen sein soll? Bei dieser Methode ist ein Scheitern unvermeidlich.

Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir den Entstehungsprozess dieser Gemälde befragen. Folgen sie einem von vornherein festgelegten Vorhaben, dem die Malerin Schritt für Schritt folgt? Werden die Einzelteile des Bildes in einem rational gesteuerten Vorgehen wie ein Mosaik zusammengefügt, ohne dass etwas Unerwartetes oder Überraschendes auftritt, ähnlich der Arbeitsweise des Malers Gerhard Richter? Oder geht die Künstlerin eher intuitiv vor, ohne einem vorher festgelegten Vorhaben zu folgen, und verlässt sich auf ihre spontane Eingebung, die jede Form von Rationalität und Kontrolle übersteigt? So oder ähnlich, glaubt man der Überlieferung, gingen Jackson Pollock und die abstrakt expressionistischen Maler bei ihren Werken vor. Welches Vorgehen überwiegt also bei den Bildern von Vera Leutloff? Die Intention und damit ein vorhersagbares, rationales Vorgehen oder die Intuition, die Unerwartetes zulässt? Es scheint unmöglich, eine eindeutige Antwort auf diese Frage zu geben – daher erleben wir ein weiteres Scheitern bei dem Bemühen um eine Erklärung ihrer Werke.

Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir versuchen, die Bilder von Vera Leutloff selbst zum Reden zu bringen, statt sie mit unserem kunsthistorischen Vorwissen erklären zu wollen. Von Anfang an wirken ihre Arbeiten, als ob sie mithilfe von Computertechnik hergestellt wären. Sie haben etwas Künstliches. Vor allem die letzten, runden Bilder mit ihrem explosionsartigen Blütengeflecht sehen auf den ersten Blick in ihrer psychedelischen Farbigkeit wie computergenerierte Bilder aus, von denen es im Netz schier Unmengen gibt. Doch legt die Künstlerin großen Wert darauf, dass ihr malerischer Vorgang mit der Hand und dem Pinsel ganz traditionell geschieht und lehnt jede Art technischer oder digitaler Hilfe ab. Dabei wäre es so einfach, durch ein einziges Klicken Strukturen und Farben herbeizuzaubern, die denjenigen ihrer Bilder ähneln. Aber es geht ihr nicht nur um das visuelle Ergebnis, sondern vor allem um den malerischen Prozess.

Dieser setzt sich zusammen aus dem anfänglichen Vorhaben, dem eigentlichen Vorgang und dem Ergebnis – dem Gemälde. Diese einzelnen Phasen des Prozesses verlaufen nicht voneinander getrennt, sondern gehen ineinander über, bedingen sich sogar gegenseitig. Denn erst in ihrer Gesamtheit ergeben sie ein Bild. Mit dem Vorhaben beginnt der Prozess. Welche Intention aber verfolgt Vera Leutloff? Sie entwirft kohärente Bildsysteme zwischen Ordnung und Chaos, die sich zu Strukturen fügen, welche wiederholt werden können. Tatsächlich gibt es in ihrem Werk immer wieder Serien von horizontalen oder vertikalen Streifen, von Kreismustern, die sich zu Geflechten entwickeln, von zu Netzen geflochtenen Stangen oder Leitungen und von der Mitte des Bildes ausgehenden sternenartigen Explosionen.

Die Arbeiten von Vera Leutloff erfordern eine eigene malerische Technik. Klebestreifen werden auf die Leinwand geklebt, die leeren Stellen ausgemalt, Streifen abgezogen und die so entstandenen leeren Stellen weiter ausgemalt. In Umkehrung dieses Abklebevorgangs entstehen die einzelnen Strukturen: Was zuerst war, verschwindet in die Tiefe, während die Fläche des zuletzt abgezogenen Streifens in den Vordergrund rückt, der erst im Laufe des Prozesses entsteht. Jetzt wird es spannend, denn nun kommt der Pinselstrich zum Einsatz und mit ihm das Zufällige, Unerwartete und Unvorhersehbare. Von links nach rechts zieht die Malerin entlang der Streifen langsam und bedächtig den trockenen Pinsel über die vorher noch feuchte Ölfarbe. Der Pinsel saugt die Farbe auf, zieht sie über die Fläche, gibt sie an die Fläche wieder ab, mischt sie mit anderen, auf der Fläche bereits vorhandenen Farben – die Spuren dieses Geschehens, das Vordringen der gelben Farbe in die rote, das Übertönen der roten Farbe, das Mischen der Farben sind der Leinwand eingeschrieben. Auf diese Weise entstehen feine Übergänge, überraschende Farbmischungen und unerwartete Schattierungen, die sich dem Willen wie auch der Kontrolle der Malerin entziehen. Sie sind das Ergebnis des Zufalls und – was das Wichtigste daran ist: unvorhersehbar. Das so entstandene Bild ist also das Ergebnis eines unberechenbaren, nur bedingt kontrollierbaren Prozesses voller Überraschungen. Das Flirren, das Schweben, das Fließen der Farben, das Oszillieren kündigt an, dass das Ergebnis auch ganz anders hätte ausfallen können. Und dieses „ganz anders“ gibt auch dem betrachtenden Auge die Freiheit, ja es fordert das Auge explizit dazu auf, die einzelnen Formen und deren Bezug zueinander, die nach vorne drängende Tiefe und umgekehrt das in die Tiefe zurücktretende Vordere immer wieder neu zu strukturieren. Denn auch das Betrachten wird zu einem nie abgeschlossenen Prozess.

Die Bilder von Vera Leutloff so zu lesen ist eine ganz andere Art, als sie über das dialektische Verhältnis von gegenständlich versus ungegenständlich und rational versus expressiv erklären zu wollen. Denn dieser Ansatz geht an der Intention der Werke vorbei. Dagegen bringt der Versuch, sie von ihrem prozessualen Vorgehen her zu betrachten, die Bilder selbst zum Sprechen. Und was sagen sie uns? Sie erzählen nicht nur von dem Unvorhersehbaren, sondern eröffnen uns auch eine andere Art des Sehens und damit des Empfindens wie auch des Denkens. Eines Sehens, das in der Zeit geschieht, das sich in die Unendlichkeit ausdehnt, das nie abgeschlossen ist; eines Sehens, das immer im Auge behält, dass das, was wir sehen, auch ganz anders hätte ausfallen können. Nicht zufällig haben Leutloffs Arbeiten Titel wie Ja/Nein, Verlauf, Moment oder Circular Oszillation.

Und es ist ein Sehen, das wie in den Streifenbildern, den Kreisbildern und den Stangenbildern kein Zentrum mehr entdecken kann, denn alles auf dem Bild ist gleichwertig und gegeneinander austauschbar. Und wenn das Auge doch einmal, wie in den späteren runden Bildern, einen Mittelpunkt ausmachen kann, von dem aus sich das Geschehen auszubreiten scheint, so ist auch dieses Geschehen in Kreisbewegungen gefangen. Die Bilder von Vera Leutloff stehen daher für eine Welt, in der es nicht mehr möglich ist, ein Zentrum auszumachen, eine Welt, die sich nicht mehr linear nach vorne bewegt, sondern sich im Kreise dreht. Eine Welt, in der es keine dialektisch erzeugten, eindeutigen Erklärungen mehr gibt, sondern in der die Unvorhersehbarkeit, das Überraschende, trotz all der technischen, elektronischen und computergenerierten Innovationen – oder vielleicht gerade wegen dieser Innovationen? – immer mehr explosionsartige, bedrohliche Züge annimmt.

Noemi Smolik

„Malen ist ja auch Denken mit der Hand.“

Vera Leutloff im Gespräch mit Eva Müller-Remmert

Vera, Du bist in Hamburg geboren und hast an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Wie kam es überhaupt zu Deiner Entscheidung, Künstlerin zu werden?

Als Künstlerin habe ich mich immer gesehen. Es ist für mich, noch vor dem Machen, eine Art zu sehen und zu denken. Und wie Bazon Brock es einmal formulierte, ist die „Selbstbeauftragung des Künstlers“ wesentlich. Insofern brauchte ich mich nicht zu entscheiden. Die Malerei habe ich schon ziemlich früh kontinuierlich betrieben, zum Glück weitgehend ungestört durch Malunterricht. Diese freie Entfaltung war übrigens auch möglich, als ich an der Düsseldorfer Akademie studierte.

Nach einem Reisestipendium warst Du unter anderem 1991 Preisträgerin der Villa Romana in Florenz. Später hattest Du für drei Jahre einen Lehrauftrag in Düsseldorf, wo Du ja auch studiert hast. Wie stark bist Du dieser Stadt, in der Du seit Langem lebst, verbunden? Und kannst Du sagen, warum?

Ich wohne mitten im Zentrum, in der Nähe des Hauptbahnhofs mit der entsprechenden, durchaus etwas dystopischen Atmosphäre. Diesen Kontrast zur Ruhe und Abgeschiedenheit, die ich im Atelier brauche, mag ich. Ein Blick vom Balkon und schon bin ich wieder im Film. Insofern wollte ich nicht in einer ländlichen Umgebung arbeiten und Düsseldorf ist einerseits, wie der Name schon sagt, überschaubar, andererseits großstädtisch genug. Das kommt mir entgegen, da ich gerne zu Fuß unterwegs bin. Viel Grün, der geliebte Rhein, die japanische Community und natürlich die lebendige Kunstszene.

Wie ist es zu dieser Ausstellung gekommen? Wie ist – vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ausstellungen – die Idee entstanden und wie hat sich das Konzept dazu entwickelt?

Es ist die erste Ausstellung, die einen langen Zeitraum meiner Malerei umfasst und dazu auch Einblicke in ziemlich frühe Arbeiten gibt. Reinhold Maas, bei dem ich seit vielen Jahren ausstelle, hatte häufiger von der Idee gesprochen, auch einmal die früheren Werke zu zeigen. In seiner Wohnung hängt das erste Bild, das er von mir gesehen hatte: Einkeimblättrige Räume, aus Villa-Romana-Zeiten. Zu der Eröffnung meiner Ausstellung Seegrün und Crimsonrot 2019 in seiner Galerie in Reutlingen kam dann Holger Kube Ventura. Seine ungewöhnlichen Fragen haben mich überrascht und ich dachte, er müsste eigentlich auch gemalt haben. Ein Maler, der Ausstellungen macht, hat einen anderen Blick. Dementsprechend hat Holger auch die Bildauswahl für die aktuelle Schau getroffen. Das ist spannend für mich, denn oft konzipiere ich die Auswahl der Bilder selbst und wähle den Ort ihrer Hängung aus. In meinen Ausstellungen bei Ralph Kleinsimlinghaus beispielsweise habe ich immer so gehängt, dass die Arbeiten mit den Räumen der Villa Goecke eine Art Symbiose bildeten. Holger Kube Ventura stellt meine Bilder hier nun auch farblich in neue Zusammenhänge, was inspirierend ist. Und er zeigt zum ersten Mal die einzelnen Werkgruppen als Blöcke. Es ist also ein ganz neuer Blick auf meine Bilder.

Wie gehst Du vor, wenn Du mit dem Malen beginnst: Hast Du vielleicht bereits eine Idee im Kopf oder agierst Du eher spontan? Überlegst Du vorher, wie das Ergebnis wirkt, ob und was es bewirken soll oder könnte?

Die Bilder plane ich schon hinsichtlich ihrer Farbigkeit und ihres Grundkonzepts. Manche mehr als andere. Bei den Stangen zum Beispiel klebe ich die einzelnen Elemente vorher ab, das ist anders gar nicht zu machen. Ich packe beim Malen das Bild quasi aus, sodass die zuerst abgeklebte Stange die letzte zu malende ist. Die Lage der Farben plane ich nicht, da die Wirkung jedes schon gemalten Elements die des nächsten beeinflusst. Je nach Tagesgestimmtheit entscheide ich durchaus spontan, an welchem Thema oder mit welcher Farbigkeit ich weitermache. Obwohl ich natürlich die Wirkung abschätzen kann, überrascht das Ergebnis mich manchmal selbst, gerade auch im malerischen Detail oder wenn ich ein Bild von einem Format wie 30 × 30 cm zu 90 × 90 cm oder 180 × 180 cm wandle. Diese verschieden großen Arbeiten sehen im Original oft verblüffend anders aus, während ihre Fotodateien kaum zu unterscheiden sind.

Gibt es ein großes Thema oder Anliegen bei Deiner Arbeit?

Ein Thema, das sich durch alle Bilder zieht, ist das der Farbräume. Die empfinde ich wie eine einzige Farbe, das Zusammenspiel der Farben ergibt so etwas wie eine neue Farbe. Ein weiteres Thema ist das des Pinselstrichs. Manchmal folgt er der im Bild angelegten Form wie bei den Verläufen, Stangen und Kreisen. Die Striche sind in einem Pinselzug gemacht. Oder sie sind stärker durch die Geste bestimmt, was die sogenannten Gräser, Netze und Oszillationen verbindet. Bei den Oszillationen gibt es beides.

Von Beginn an verwendest Du in Deiner Malerei eine ganz bestimmte, typische und wiedererkennbare Farbpalette. Kannst Du erklären, warum Du hauptsächlich leuchtende, eher kühle Farben für Deine Arbeit wählst? Und kannst Du Vorlieben benennen oder wechseln diese auch?

Dass man die Farben als „kühl“ bezeichnen könnte, liegt wohl eher daran, wie ich sie einsetze. Sie sind genau definiert an ihrem Ort auf der Leinwand und im Zusammenklang mit ihrer farblichen Antwort. Die Art der Anordnung und die präzisen Konturen verstärken diese Wahrnehmung. Sogenannte warme Farben wie zum Beispiel Orange gibt es ebenso in meinen Bildern. Vielleicht entsteht das, was als warm bezeichnet wird, eher durch eine gewisse Undefiniertheit. Das Leuchten kommt auch durch die Übergänge zu reinen oder abgemischten Weißtönen zustande. Dadurch erscheinen die Nuancen, welche die Farbe zu diesem Weißton hin hat. Wenn ich mir nach und nach einen neuen Farbraum ausdenke, male ich gerne erst einmal bevorzugt in dieser Farbigkeit. Im Moment mag ich spezielle Grautöne im Zusammenspiel mit den anderen Farben. Da gibt es einen Ton, der auf der Tube als „Warmgrau“ bezeichnet wird (lacht).

Bereits in Deinen ersten Landschaften mit geometrischen Versatzstücken, die dann zunehmend abstrakter wurden, zeigt sich Deine wachsende Fokussierung auf die Beschaffenheit Deiner Farben und die Art ihres Auftrags auf die Leinwand. Kannst Du sagen, wie es dazu gekommen ist und was Dich an dem Material Farbe besonders interessiert?

Farbe als Stoff scheint mir aus einer Zwischenwelt von Materie und Geistigem zu stammen. Natürlich ist sie durch ihre chemischen Eigenschaften – meistens Pigmente und ein Bindemittel – definiert. Trotzdem nah am Imaginären, löst schon die pure Farbe viele Empfindungen und Assoziationen aus. Malen ist ja auch Denken mit der Hand. Manchmal kommt es mir vor, als wären die Haare des Pinsels Nervenenden. Dementsprechend möchte ich die Farben möglichst gut kennen, wissen, wie sie sich verhalten. Jedes Pigment besitzt so etwas wie ein eigenes Wesen. Das zeigt sich zum Beispiel darin, wie die Farbe sich im Übergang zu anderen Farben verhält und sich ausbreiten kann. Oder wie sie sich mit Malmitteln mischen lässt oder wie sie antrocknet. Ölfarben liebe ich, weil sie am lebendigsten und beweglichsten sind. Und weil sie das haben, was als „Tiefenlicht“ bezeichnet wird.

Abgesehen von Deinen ganz frühen Arbeiten waren Deine ersten Bildgruppen die Alpen und die sogenannten Gräser. Wie kann man sich deren Entstehung vorstellen? War die Malweise dieser Bilder zugleich mit der Assoziation ihrer Motive verknüpft oder hat sich das Motiv erst aus der Malweise ergeben?

Die Arbeit an diesen Bildgruppen begann ich während meines Jahres in der Villa Romana in Florenz. Davor gab es schon eine Art von Bildgruppe, die ich selbst unter anderem mit dem Barock verbunden hatte. Es gab tatsächlich Titel wie zum Beispiel Barocker See. Die Farben hatte ich teilweise ziemlich plastisch aufgetragen, zwischen und über den konstrutiven Elementen. In Florenz kam mir dann die Renaissance näher, aber ich hatte auch vorher schon Lust, etwas Neues anzufangen. Die Alpen begannen, als ich mit gezackten Linien spielte. So, wie man in einer geteilten Fläche fast automatisch den Horizont sieht, liegt auch hier durch die Seherfahrung eine landschaftliche Assoziation nahe. Dieser Linie mit ihren systematisierten Pinselstrichen zu folgen, ergab dann etwas in der Art von bergartigen Formationen oder Gebirgen.

Bei den sogenannten Gräsern war es die Anordnung der anders systematisierten Pinselstriche, die das Motiv ergaben. Ja, das Motiv hat sich nur aus der Malweise ergeben. Und es braucht nicht notwendigerweise ein Motiv. Es hat mich nie interessiert, malend etwas abzubilden, eine Realität nachzumachen oder nachzuempfinden. Eher suche ich eine Art gestischen Automatismus, der sich dann aus dem Zusammenspiel mit den Farbeigenschaften oder besonderen Pinseln ergibt. Das setzt das Machen in eine gewisse Distanz zu mir selbst. Die malerischen Details entstehen durch einen definierten Prozess. Das verbindet die Gräser mit den anderen Gruppen, vor allem den Netzen und Oszillationen. Auch mit den Vorbei-Bildern und so weiter, denen die Idee zugrunde liegt, einen Verlauf in einem einzigen Strich zu malen.

Wir bleiben bei Deiner Malweise, die Du in ganz enger Verbindung zu den Materialeigenschaften Deiner Farben entwickelst. Wie sieht Dein Malprozess aus, der bereits vielfach als nicht einfach und dabei auch als meditativ beschrieben wurde, aber für Deine neueren Izizague-Bilder noch eine ganz andere, auch körperliche Herausforderung bedeutet. Kannst Du das für diese Bilder einmal beschreiben?

Es gibt ja schon die ein oder andere Beschreibung, wie ich meine Bilder male und ich möchte das hier lieber nicht noch einmal erzählen. Im letzten Jahr hat Kristina Schamkaew hervorragend erklärt, wie die Izizague-Bilder und Oszillationen entstehen, diese Erläuterung möchte ich hier gerne zitieren: „Die Wellenbewegung wird in einem Pinselzug gemalt. In den Circular-Oszillation-Arbeiten schließt sie genau an ihren Anfang an. Diese neue malerische Methode ermöglicht mehr ,zufällige‘ Farbmischungen. Allgemein entstehen in allen Arbeiten der Künstlerin unvorhersehbare Farbergebnisse, die auch bei gleicher Vorgehensweise jedes Mal anders sind. In ihren früheren Bildergruppen, wie beispielsweise den Verlauf- und Moment-Bildern, ist die festgelegte Farbverschiebung und damit auch die Vermischung durch eine eher der Form folgenden Bewegung und Grenzlinien gekennzeichnet. Beim Oszillieren ist die Pinselführung dagegen freier und bietet mehr Raum für überraschende Ergebnisse. ,Im Zusammenspiel zwischen Farbe und Bewegung kann es sich ausbreiten‘, beschreibt Vera Leutloff. […] Bei Circular Oszillation: Tian kommt eine andere ,runde Geometrie‘ hinzu. Es entsteht auch ein neuer Malprozess. Das Bild wird während des Malens von Hand gedreht. Bei Vera Leutloffs Arbeiten ist der Vorgang generell oft körperlich nicht einfach. Für große Arbeiten verwendet sie Pinsel mit einer Größe von bis zu 50 cm, die ganz schön schwer werden können. Es bedarf höchster Konzentration und Geschick. Vera Leutloff beschreibt das Durchführen auch als ,meditative Versenkung‘. Dabei entsteht aus der Kombination von körperlicher Bewegung, Planung und Konzentration ein Rhythmus. […] Zusätzlich ist die quadratische Leinwand ein wichtiges Mittel beim malerischen Prozess, da die Farbposition und Verschiebung im Kreis von der Künstlerin präzise festgelegt wird und in Korrelation zum Quadrat steht.“1

Dein sehr genauer Malstil fällt jedem sofort ins Auge, er ist präzise und in Kombination mit der Farbpalette aus meist unvermischten Farben zurückhaltend bis deutlich distanziert. Dieser Aspekt Deiner Bilder scheint Deinem natürlichen, emotionalen Wesen eigentlich nicht zu entsprechen, obwohl Du ansonsten in der Tat sehr strukturiert und das Gegenteil von chaotisch bist. Hältst Du das Emotionale in Deiner Malerei bewusst zurück?

Bevor ich anfange zu malen, nehme ich Anlauf. Nicht durch besondere Aktivitäten, eher versuche ich, in eine neutrale Stimmung zu kommen – so wie manche Fotografen, die einen leicht grauen Himmel mögen. Sowohl beim Machen als auch Betrachten eines Bildes stellt sich doch noch vor jeder bewussten Einordnung ein direktes, spontanes Gefühl ein. Was mich hier fasziniert, ist die Wirkung der Farben. Also wie wird zum Beispiel Krapplack im Dialog zu Paynes Grau – natürlich noch im Kontext anderer Farben – zu einer neuartigen Empfindung, die man sonst so gar nicht haben kann? Dabei mag ich den Kontrast zwischen dieser nicht ganz zu fassenden Wirkung und der malerischen Präzision. Du hast schon Recht, ich bin ein emotionaler Mensch, aber andererseits beschäftige ich mich auch gerne mit naturwissenschaftlichen Themen wie zum Beispiel Mathematik oder Biologie, wo präzises Denken nötig ist. Auf diese Themen dann einen künstlerischen Blick zu werfen, macht mir Spaß.

Gab es früher und gibt es heute künstlerische „Vorbilder“ für Dich, und wenn ja, aus welchen Gründen? Gab und gibt es Einflüsse auf Deine eigene Arbeit? Was „packt“ Dich, wenn Du Arbeiten anderer Künstler*innen anschaust? Was interessiert Dich und welche Aspekte langweilen Dich eher?

Maler, die das Licht auf eine in ihrer Zeit neue Weise gemalt haben, schätze ich: Jan Vermeer, William Turner oder die Impressionisten, alleine schon wegen der Farben, die sie für die Schatten genommen haben. Also gerne Künstlerinnen und Künstler, die sich auch mit der Auflösung beschäftigt haben. Gerade in meinen neuesten Bildern spüre ich eine Bewegung in diese Richtung. François Morellet fällt mir ein, Imi Knoebel und von vielen anderen oft nur einzelne Bilder oder Phasen. Zum Beispiel sah ich neulich ein Bild von Siegward Sprotte, eine Art landschaftliche Kalligrafie. Auch die traditionelle ostasiatische, speziell die japanische Malerei mag ich sehr. „Vorbilder“ im konkreten Sinn habe ich nicht, es ist mehr eine Verwandtschaft, die ich spüre. Wenn ich mich bei einer malerischen Idee gleich an andere Bilder erinnert fühle, mache ich damit nicht weiter. Man will sich schließlich auch selbst überraschen.

Liebe Vera, ich danke Dir sehr herzlich für diesen Austausch und Deine bereitwillige Auskunft über Dich und Deine mitreißenden Bilder, in denen es vor allem um Farbräume, den sensiblen Pinselstrich und die prozesshafte Malweise geht. Sie sind, um Deine eigenen Worte noch einmal zu zitieren, so sensibel gemalt, „als wären die Haare des Pinsels Nervenenden“.

Eva Müller-Remmert

- Kristina Schamkaew, „Einführung“, in: Vera Leutloff. Oszillation, Ausst.-Kat. Galerie Reinhold Maas, Reutlingen 2021, S. 4/5.